今回は、飾り切りの方法を、お正月料理に使う飾り切りをメインにご紹介します。

飾り切りを行うことで、見た目が華やかに美しくなるのはもちろん、煮くずれしにくく、具材に味が染みやすく、美味しく仕上がるのも嬉しい点です。

覚えておくと、とても重宝します。

私が思いますのは、飾り切りは、難しいのではなく、もんのすごーーーく、手間がかかるんです。面倒なんです。難しいのをやっていないというのもありますが……。

特に、「ねじり梅」「花れんこん」は、最初にやってみた時、「えっ……、こ、こんなに手間がかかるん?」と、心の底からびっくりしました。こんなんあかんわ、飾り切りだけで1日が終わるわと。

とはいえ、よく切れる包丁、そして根気があれば、どなたでも出来るのが、飾り切りの良いところやと思います。

特に、ハレの日のごちそうには、ぜひ、お試しくださいませ。

レシピについて

こういうのは、慣れです。普段、時間の取れる際の下ごしらえに少し練習してみたり、慣れれば、下ごしらえは習慣として飾り切りにしたり。そういう人に、私はなりたい。

スポンサーリンク

はじめに

step

1人さし指の幅は約1.5cmです。これを覚えておきましょう。

飾り切りは、「7mm」「1cm」「1.5cm」など、具体的な長さや幅の指定が出てきます。

切る度に測るのは大変ですので、あらかじめ自分の人さし指の幅を測っておくと、何かと便利です。

例えば、私の人さし指の幅は約1.5cmですので、1.5cmなら人さし指の幅、7mmならその半分、5mmなら1/3くらいを目安に作業を進めています。結構、便利です。

step

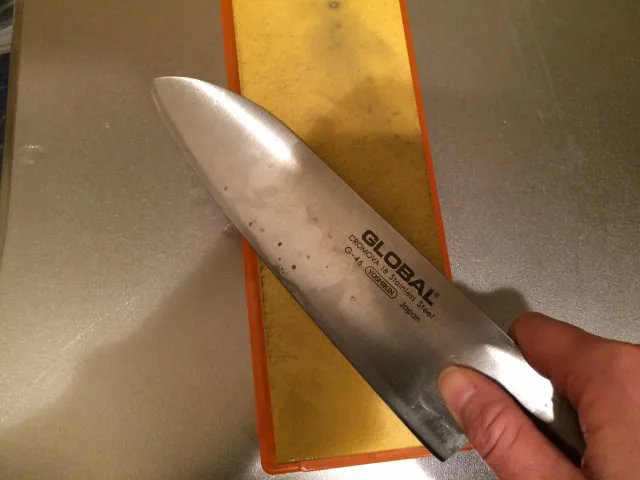

2必ず、良く切れる包丁を使いましょう。

切れない包丁は、凶器です。怪我の元です。

包丁を扱う際に、無駄な力が入ること、加えて、食材の表面に刃がスッと入らないため、滑る→ザクッ!

飾り切りは、特に細かい作業になりますので、くれぐれも怪我のないよう、良く切れる包丁を使いましょう。

私の使っている砥石や、包丁の研ぎ方については、こちらをご参照くださいませ。

ねじり梅

にんじんを花型に切り、さらに、花びらを立体的にします。

うまく出来ると、本当に美しいです

step

1にんじんを1.5cm幅(人さし指の幅目安)に切ります。

step

2にんじんを梅型で抜きます。

梅型は百均で売っていますので、それを使っています。大小あると便利です。抜いたあとの型は、私は、鍋料理やお雑煮(根菜汁)に入れたり、ちらし寿司や炊き込みご飯の具材にしています。

ちなみに、この形は「梅型」です。これも立派な「飾り切り」です。3~5mm厚さの梅型を作って、お鍋に入れても、とても華やかです。梅型に抜いたあとの形も、ぜひお鍋に入れましょう。

step

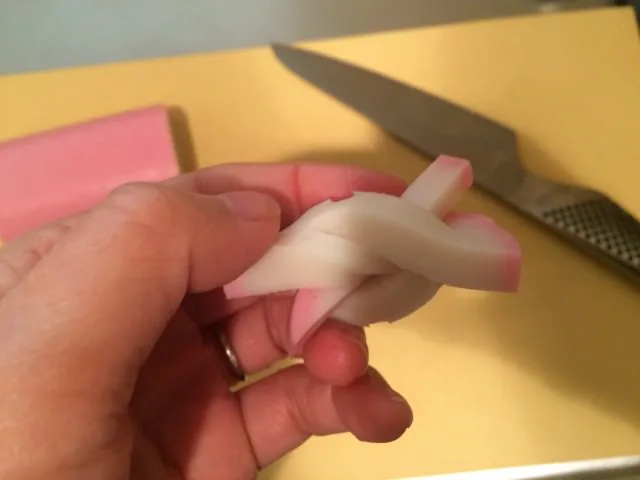

3花びらを区切るように、切り込みを入れます。切り込みは、外側は深めに、中心は浅めになるように入れます。

写真でわかりやすくなるよう、持ち上げて切っていますが、慣れないうちは、危ないですので、まな板に置いて切ることをおすすめします。

step

4花びらの厚みをもたせるように切り込みを入れます。切り込みの線から、少し角度をずらして包丁を置き、切り込み線に向かって、表面を1/3ほど削るようなイメージで、斜めに包丁を入れます。

写真でわかりやすくなるよう、持ち上げて切っていますが、慣れないうちは、危ないですので、まな板に置いて切ることをおすすめします。

step

5写真のように、少し削れます。

慣れてきたら、手順4では、切り込みのすぐそばから包丁を入れ、次の切り込みに向かうようにして包丁を入れて削ると、よりなめらかな花びらになります。

step

6切り込み5本分とも同様に行うと、写真のようになります。

step

7手順3~6を、裏側も同様に行います。

表側だけでも良いといえば良いのですが、両面入れることで、味の染み込み方や仕上がりが断然に良くなること、筑前煮などに入れる場合は、盛り付けの際に裏表が関係なくなるため、両面に入れておくと良いです。

花れんこん

れんこんの穴の形に沿うように、丸くなめらかに皮をむくと、お花のようになります。

ある程度厚みを持たせて、煮物や酢れんこんで歯ざわりを楽しんだり、ごく薄く切ると、ちらし寿司などの飾りとしても活躍します。

step

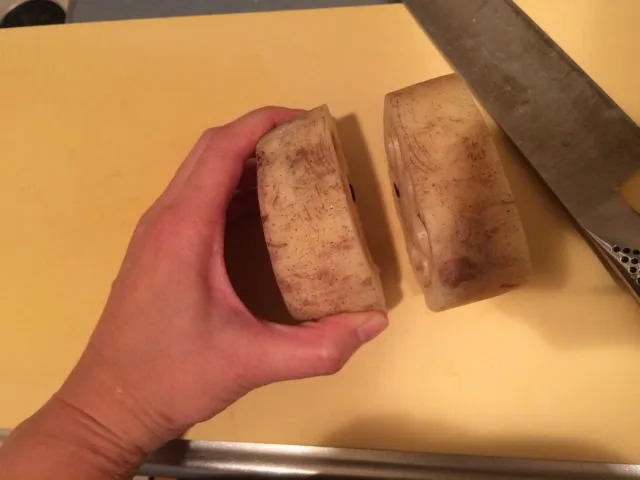

1れんこんを切ります。

この写真では、4cm程度の幅(指3本分の幅目安)に切ってから行っていますが、初めての方や慣れない方は、仕上がりの厚さ=7mm(人差し指の1/2幅)程度の幅に切ってから行うほうが、格段にやりやすいので、おすすめします。

step

2れんこんの、穴と穴の間に縦に包丁を入れて、V字型に切り込みを入れていきます。

step

37mm幅に切って作る場合は、写真のようなイメージです。

手で持ちながら包丁を縦に入れて切り込みを入れても良いですし、慣れないうちは、まな板の上に置いて、包丁の先を入れて切っても構いません。

step

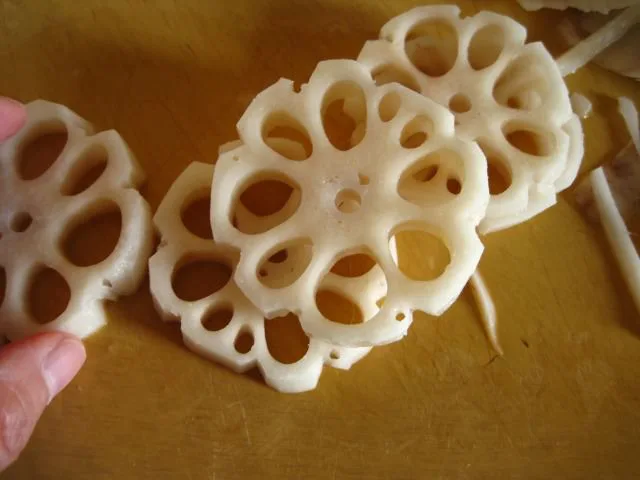

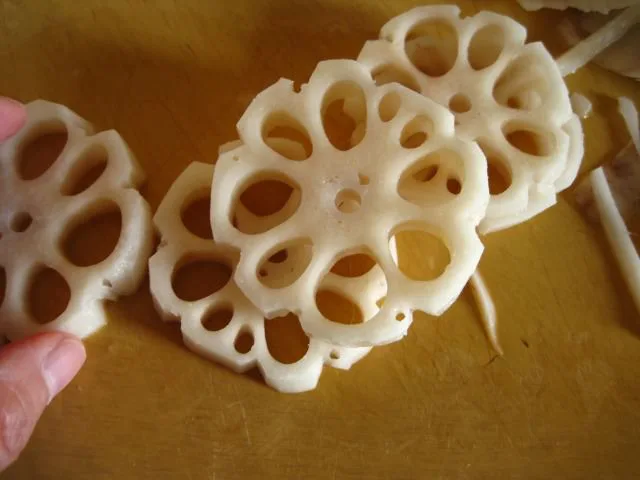

4一周切り込みを入れると、写真のようになります。

step

5皮をむきながら、丸く切っていきます。

「穴の形に沿うように丸く」をイメージしながら、形を整えるように切ると、仕上がりがきれいになります。

step

6一周むくと、写真のようになります。

step

74cm幅の場合も、穴の形に沿うように切りながら、皮をすべて取り除きます。

step

84cm幅の場合は、7mm~1cmの厚さに切りそろえます。

穴が2つ並んでいるところはサボっています。まだまだ修行が足りません。

step

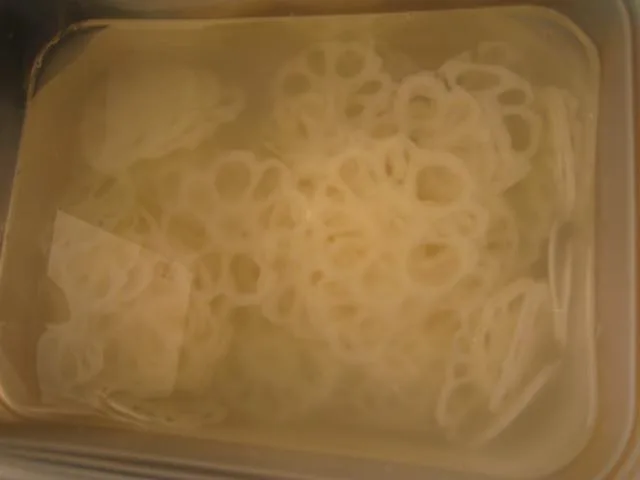

9変色を防ぐため、切ったらすぐに水につけましょう。

step

104cm幅の場合は、ごく薄くスライスして、レースのような仕上がりにすることも出来ます。

ちらし寿司などの飾り切りとしても活躍します。

亀甲(六方)

六方に皮をむいて形を整えることを、亀甲(きっこう)切り、六方切りといいます。

おせち料理用の食材として出回るくわいと、煮しめや筑前煮には欠かせない里芋でご説明します。

step

1くわいの底を、厚めに切り落とします。

step

2皮を厚めに切り落とし、六角形にしていきます。

手前と反対側が平行になるように切り落とすことで、きれいな六角形になります。

step

3芽の根元の皮も、きれいに取り除きましょう。

芽は「めでたい」の芽ですので、切り落としてしまわないようにしましょう。

step

4芽の先は固いですので、芽の先は1.5~2cm程度残して切り落とします。

もちろん、手順の一番最初に切り落としても構いません。

step

5出来上がりです。

step

6切ったものから、たっぷりの水につけておきます。

step

7里芋の場合も同様です。里芋は、くわいのような芽がありませんので、尖ったほうと、底側、両方を厚めに切り落とします。

里芋は、くわいのような芽がありませんので、尖ったほうと、底側、両方を厚めに切り落とします。

step

8皮を厚めに切り落とし、六角形にしていきます。

こちらも、手前と反対側が平行になるように切り落としていくことで、きれいな六角形になります。また、できるだけ、他の里芋たちと、高さがそろうようにすると、美しく仕上がります。

切った里芋は、たっぷりの水につけておきましょう。

末広切り

具材に1~3mmの切れ目を入れて、広げます。

筑前煮の水煮たけのこも、美しく、とても味が染みた仕上がりになります。

step

1たけのこはひと口大に切ってから、先を少し残して、2~3mm幅の切れ目を入れます。

step

2指先で軽く押すようにして、広げます。

写真は筑前煮用として、ひと口大に切ってから2~3mm幅程度の切れ目を入れていますが、全体を縦半分に切った大きさのままで、1mm幅程度の切れ目をどんどん入れて、最後に縦に1/4~1/2に切り分けると、薄味の煮物にぴったりです。よく味がしみ込みます。

手綱こんにゃく

こんにゃくを薄く切ってから、中央に包丁を入れて、くるんと通すと出来上がりです。

手綱(たづな)のように編んだ形になります。とてもよく味が染みます。

step

1こんにゃくは、端から7mm程度(人さし指の1/2幅目安)の幅に切っていきます。

写真は徳用こんにゃくを使いましたので、縮尺がなんかおかしいです。手綱こんにゃくを作る場合は、徳用サイズではなく、普通サイズのこんにゃくを使うことをおすすめします。

step

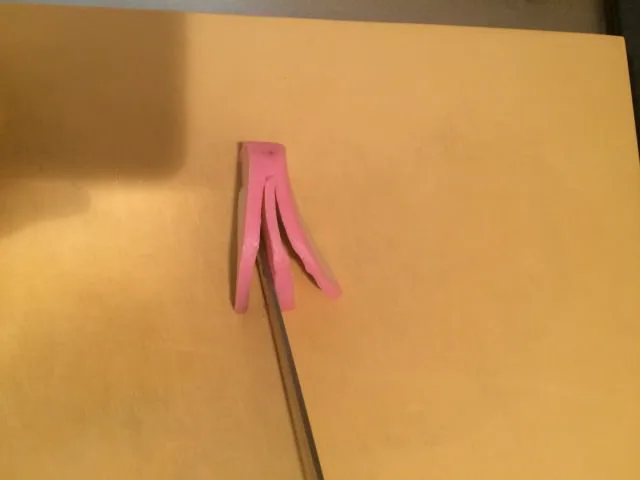

2中央に切り込みを入れます。

両端は、切り込みを入れた両側の幅より少し広め(普通サイズのこんにゃくなら約1cm程度───人さし指の幅2/3程度、徳用サイズなら約1.5cm程度───人さし指の幅程度)ずつ残しておきましょう。あまり切り過ぎると、調理している間に、手綱がほどけたり、ちぎれたりします。

step

3中央の切り込みに、片側をくぐらせると、

step

4出来上がりです。

徳用サイズは、やっぱり縮尺がヘンですね。でかい。

矢羽根きぬさや

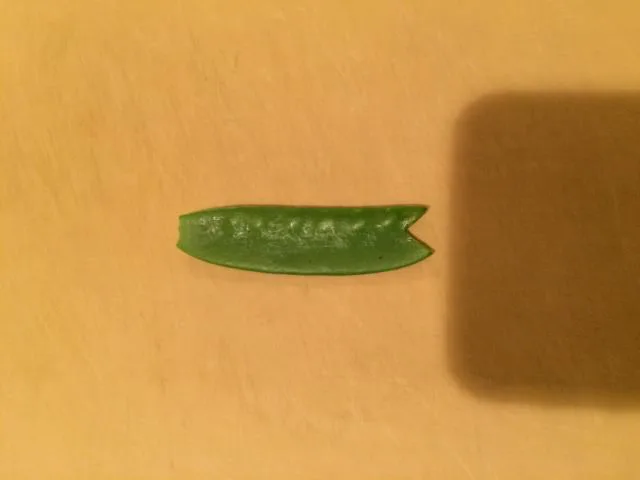

きぬさやの一方は平らに、一方にV字の切り込みを入れて、矢羽根のようにします。

step

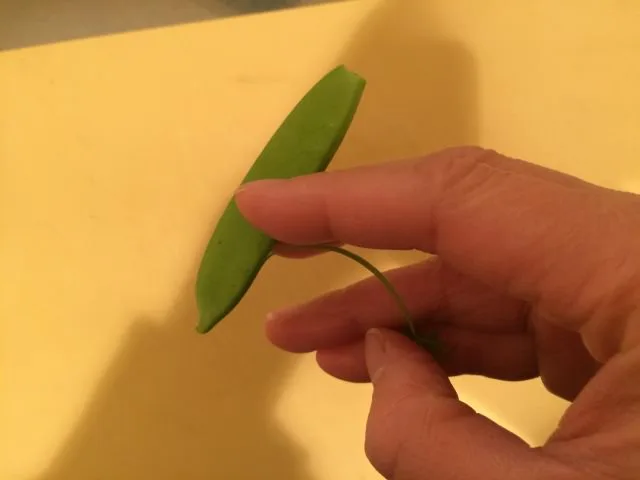

1きぬさやのヘタを、豆粒が並んでいるほうに折ります。

写真は一人で撮っているため、わかりにくく恐縮です。

step

2折ったヘタごと、すーっと下に引っ張ります。

写真は一人で撮っているのでアクロバティックなことになっていますが、普通に両手を使ってくださいませ。

step

3ヘタの反対側の先端は、V字に切ります。キッチンバサミを使うと切りやすいです。

step

4出来上がりです。

これを、きぬさやの枚数分、何枚も行いますので、先に全てのヘタと筋を取り、その後で一気にV字に切ると、効率良く出来ます。

かまぼこの飾り切り

小型のかまぼこでも、簡単に美しく出来上がる飾り切りを3種類ご紹介します。

ひと手間かけるだけで、ちょっと豪華になりますので、おせち料理にはもちろん、前菜や酒の肴、年越しそば、うどんやにゅうめんのトッピングにもどうぞ。

かまぼこ板の外し方

step

1かまぼこを板から外します。かまぼこは立てて置き、

step

2包丁の峰(背の部分)を、かまぼこと板の間に入れて、一気に下ろします。

step

3外れました。

包丁の刃を使うと、よく切れることから、弾力性のあるかまぼこの身まで切れてしまい、板に残ることがあるため、峰を使います。

立てて外すのは、横置きよりも縦置きのほうが安定すること、包丁の刃渡りが短くても難なく外すことが出来るためです。

結び

出来上がりが笹舟のようなカーブになりますので、中央に数の子やいくら、チーズを乗せたりしても華やかです。

step

1かまぼこは7mm程度(人さし指の1/2幅目安)の幅に切ります。

step

2写真のように、上下と中央に切り込みを入れます。

上は左から2/3まで、下は右から2/3まで、中央は端をそれぞれ1/4ほど残して切ります。

step

3上の部分は、上から中央の切り込みに通して、

step

4下の切り込みは、裏側から中央の切り込みに通して、出来上がりです。

祝い

少し手間ですが、慣れると面白いです。

写真はかまぼこ2切れですが、見栄えが豪華ですので、大葉をあしらって前菜や酒の肴、オードブルとしても活躍します。

step

1かまぼこは9mm程度(人さし指の2/3程度の幅)の厚さに切ります。

なぜ9mmかというと、これから3等分するためです。だいたいで構いません。

step

23等分に2/3まで切れ目を入れます。

step

3上から1/3の高さに、左側を1/3残して、2/3程度の切れ目を入れます。

step

4中央に、全体の半分の長さ程度の切れ目を入れます。

step

5中央の切れ目は、裏側まで突き抜けるように入れましょう。

step

61枚目は1枚目の中央の切り込みに裏側から通します。

step

7同様に、2枚目、3枚目も通して、形を整えて出来上がりです。

うさぎ

こんにゃくの手綱(たづな)の応用ですので、手綱とも呼ばれますが、「うさぎ」という呼び方のほうが好きです。

煮物にした金時人参をストローで切り抜いたものを、うさぎの目にあたる部分にあしらうと、本当にうさぎみたいになります。

step

1かまぼこは1cm程度(人さし指の2/3程度の幅)の厚さに切ります。

ちなみに、かまぼこを一番美味しくいただける切り幅は、12mmと言われています。お好みでぜひ、お試しくださいませ。若干丸々としたうさぎになりますが、確かに食べごたえがあり、美味です。

step

2かまぼこの山の部分を、薄く、2/3程度切ります。このとき、白い部分もぜひ一緒に切るようにしましょう。仕上がりがきれいです。

step

3切った部分の中央に、端から5mm程度を残して、切り込みを入れます。

step

4切ったかまぼこの山を、切り込みを入れた部分に、内側から表側に通します。大きなかまぼこの場合は、2~3回くぐらせましょう。

step

5出来上がりです。

写真は耳がはねていますが、はねていても、かわいらしいです。

スポンサーリンク

おすすめ食材、ツール

私の使っている砥石はこちらです。この砥石は、水で濡らすだけで、すぐに研ぐことが出来ること、短時間で研ぎ上がること、また、へたれにくく、ケースが砥石台になるのも、とても扱いやすく気に入っています。詳しくは、こちらもご参照くださいませ。

おせち料理の段取りはこちらもどうぞ

-

-

おせち料理特集

2024/12/14

伝統的な作り置き料理といえば、おせち料理です。 私は毎年、おせち料理を作ります。 おせち料理は、「手間がかかる」「買うと ...

-

-

おせち料理のスケジュールと段取り

2023/12/29

おせち料理は、準備に割と時間がかかります。 戻す時間など、下ごしらえに時間がかかる食材が割とたくさんあったり、食材は年末 ...

-

-

おせち料理 重箱への詰め方

2018/12/29

リクエストをいただいていました、おせち料理の重箱への詰め方をご紹介します。 重箱の仕切りや、仕切り代わりにちょうど入る器 ...

-

-

2日目以降のおせち料理のいただき方

2023/1/3

せっかく用意したおせち料理。ところが正月も2日になると「飽きた」「違う味が欲しい」、という声も聞こえてくるのではないでし ...

-

-

飾り切りの方法

2020/2/22

今回は、飾り切りの方法を、お正月料理に使う飾り切りをメインにご紹介します。 飾り切りを行うことで、見た目が華やかに美しく ...