冷蔵5日/冷凍1か月

今日は、きのこと梅を使ったレシピをご紹介します。

きのこをじっくりと酒蒸しにして旨味を引き出して作る、梅の豊かな風味、かつお節ときのこの旨味たっぷりの一品です。

温めても、冷やしても、どちらでもおいしくいただけます

もう一品の副菜に、お弁当のおかずに、おつまみにもどうぞ。

レシピについて

ほぐしたきのこを酒蒸しにし、梅肉と調味料、かつお節と和えて出来上がりです。

スポンサーリンク

材料

4人分

- 3種類以上のきのこ(ぶなしめじ、しいたけ、エリンギ、まいたけ、えのきだけ、ひらたけ、なめこ、マッシュルーム、きくらげなど) 合計600g

- 酒 大さじ2 (30ml)

- 梅肉 大さじ1(梅干し大2個分)

- しょうゆ 小さじ1(5ml)

- 砂糖 小さじ1

- かつお節 5g(小袋なら2袋(2.5~3g×2))

※漬梅の場合、梅干しの代わりに、同量の赤じそを刻んで使っても構いません。

8人分

- 3種類以上のきのこ(ぶなしめじ、しいたけ、エリンギ、まいたけ、えのきだけ、ひらたけ、なめこ、マッシュルーム、きくらげなど) 合計1200g

- 酒 大さじ4 (60ml)

- 梅肉 大さじ2(梅干し大4個分)

- しょうゆ 小さじ2(10ml)

- 砂糖 小さじ2

- かつお節 10g(小袋なら4袋(2.5~3g×4))

※漬梅の場合、梅干しの代わりに、同量の赤じそを刻んで使っても構いません。

作り方

step

1今回使ったきのこ(えのきだけ、ぶなしめじ、まいたけ、ひらたけ)です。きのこは水洗いせず、そのまま使いましょう。詳しくは後述します。

step

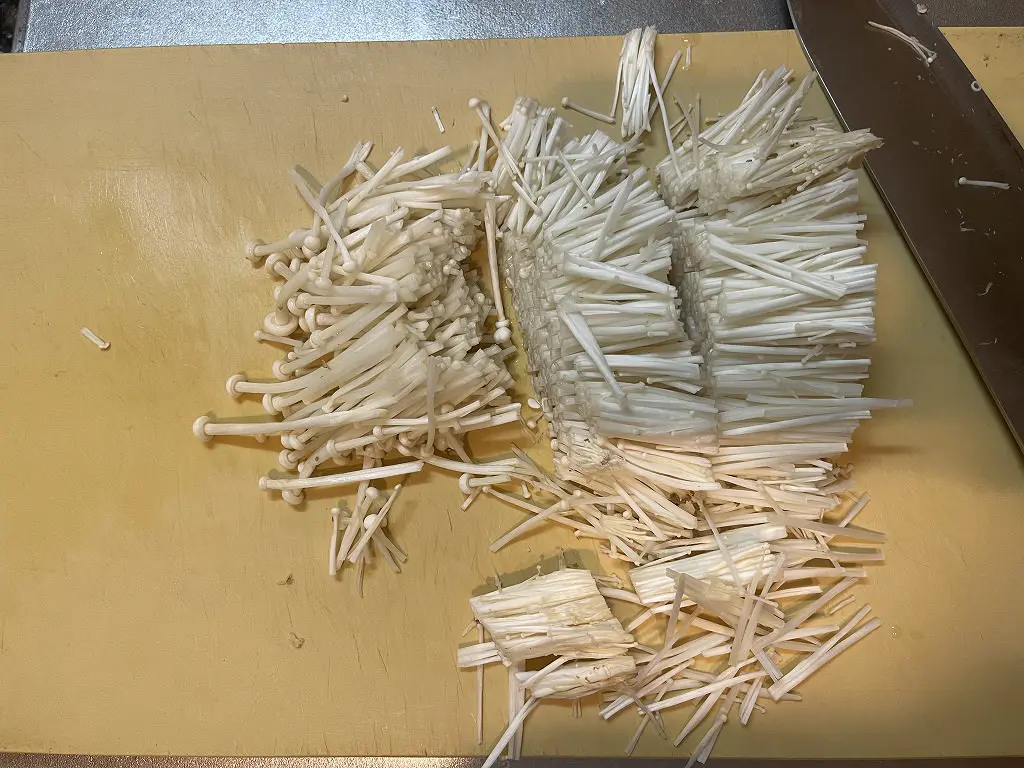

2えのきだけは石づきを取り、3~4等分に切ります。根元は手でほぐします。

えのきだけを使う場合、石づきを取り除くには、袋の上から包丁を入れると、散らばばりにくく、また、ごみの処理もしやすいです。

切ったそばから、フライパンか鍋に入れていくとよいです。火はまだつけません。

8人分を作る際は、カサがすぐに減るとはいえ、4リットル以上の深型フライパンか鍋を用意しましょう。

step

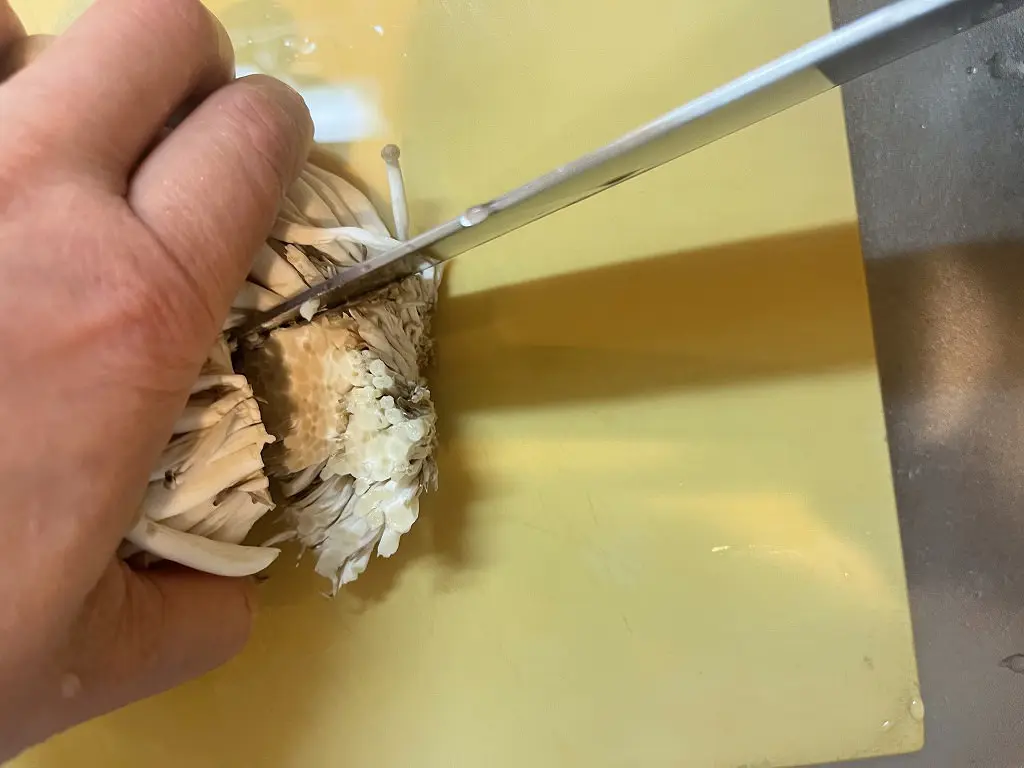

3ぶなしめじは石づきがあれば取り除き、手でほぐします。

石づきがある場合、縦に2つに割いてから、三角屋根のように、左右から石づきの形に沿うようにして包丁を入れると、むだなく石づきを取り除くことができます。

包丁ではなく、手で、裂くようにほぐしましょう。裂いた断面がいびつになって、表面積が増えることにより、味が染み込みやすくなるためです。

step

4まいたけ、ひらたけは手でほぐします。

ひらたけのように、傘の部分が広いものは、傘の部分から柄まで手で裂くとよいです。

step

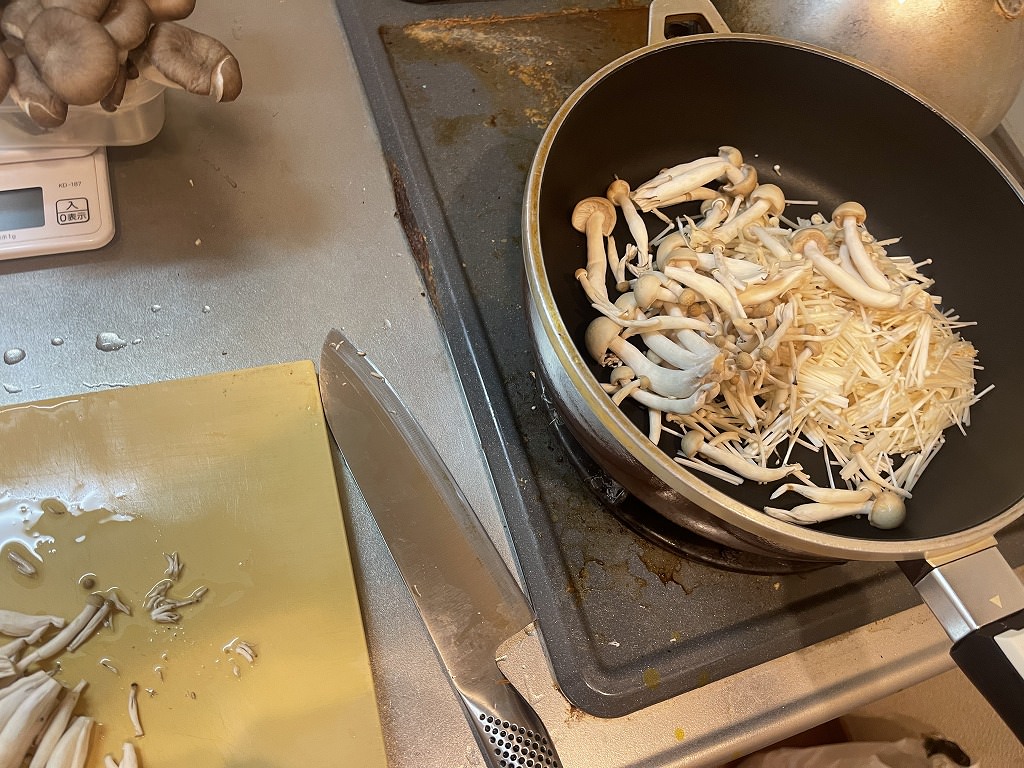

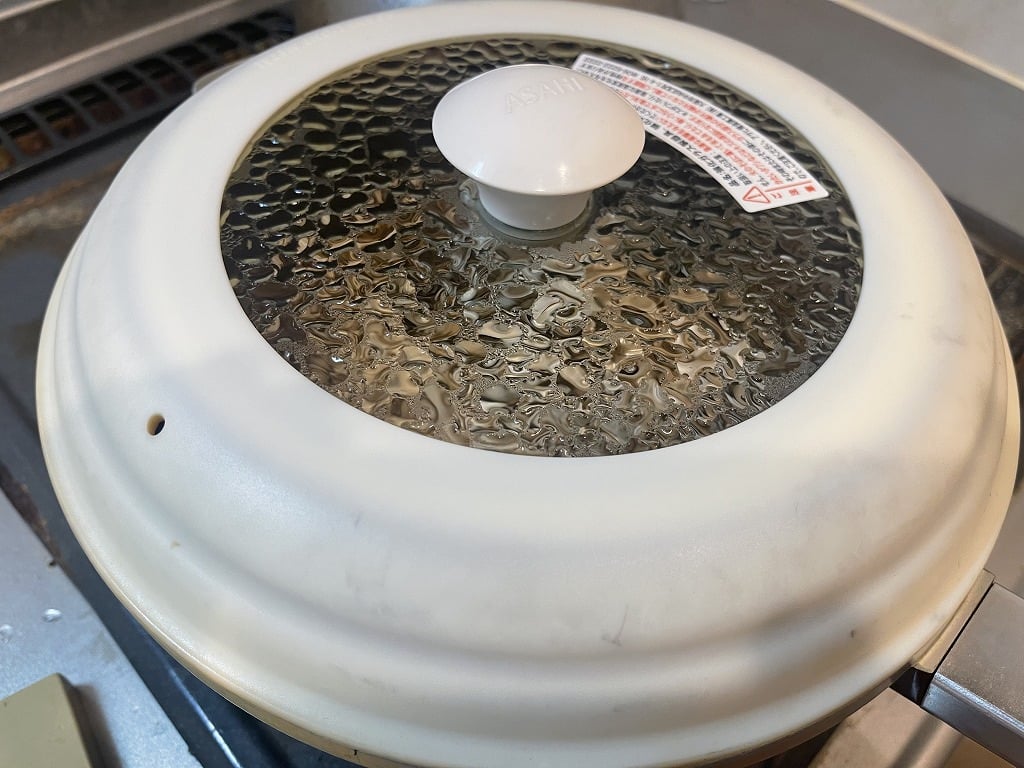

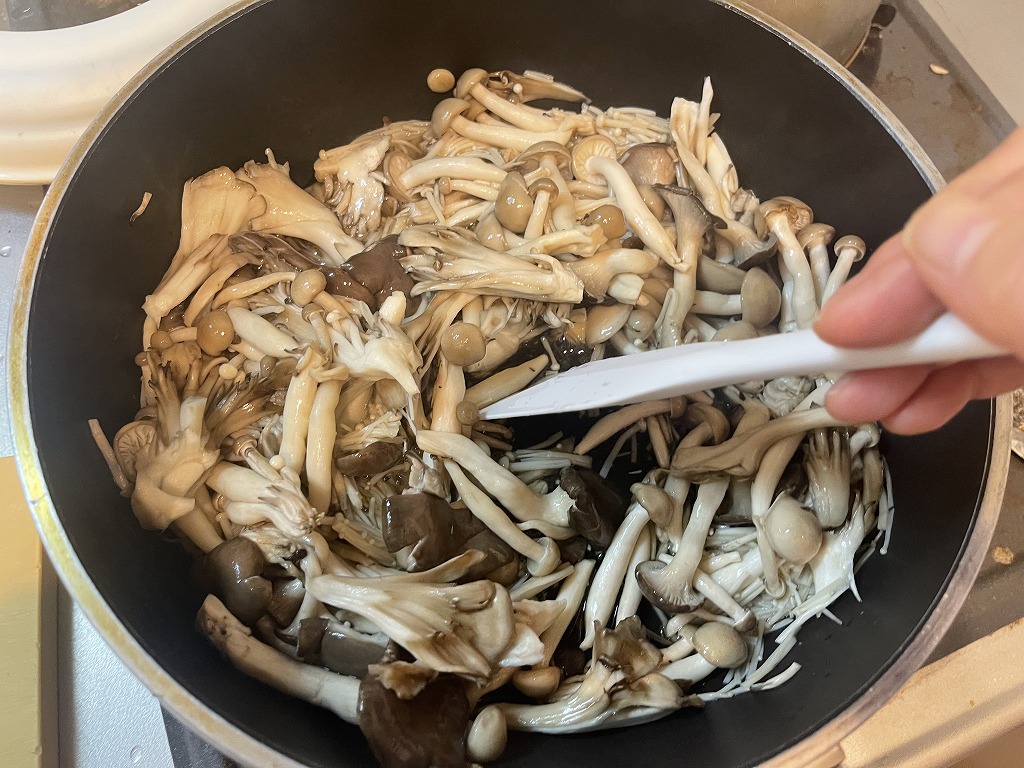

5フライパンか鍋に、下ごしらえをしたきのこを入れ、酒を全体にふりかけて、ふたをして弱めの中火にかけます。

ゆっくりと加熱することで、きのこの旨味がより引き出されます。

step

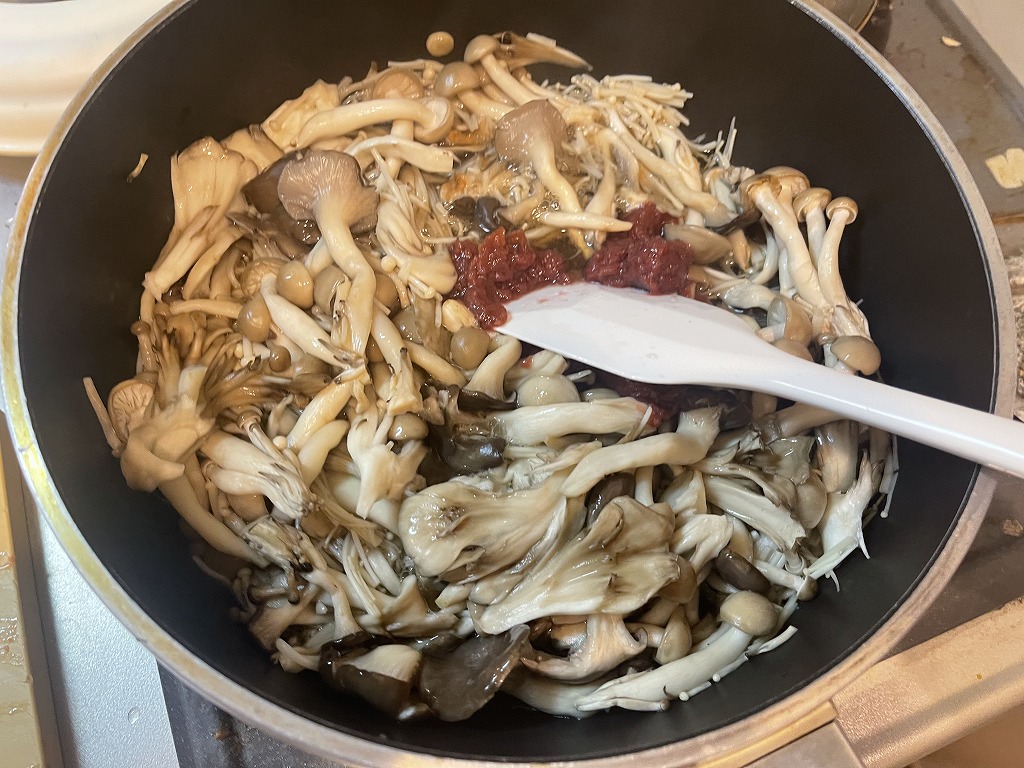

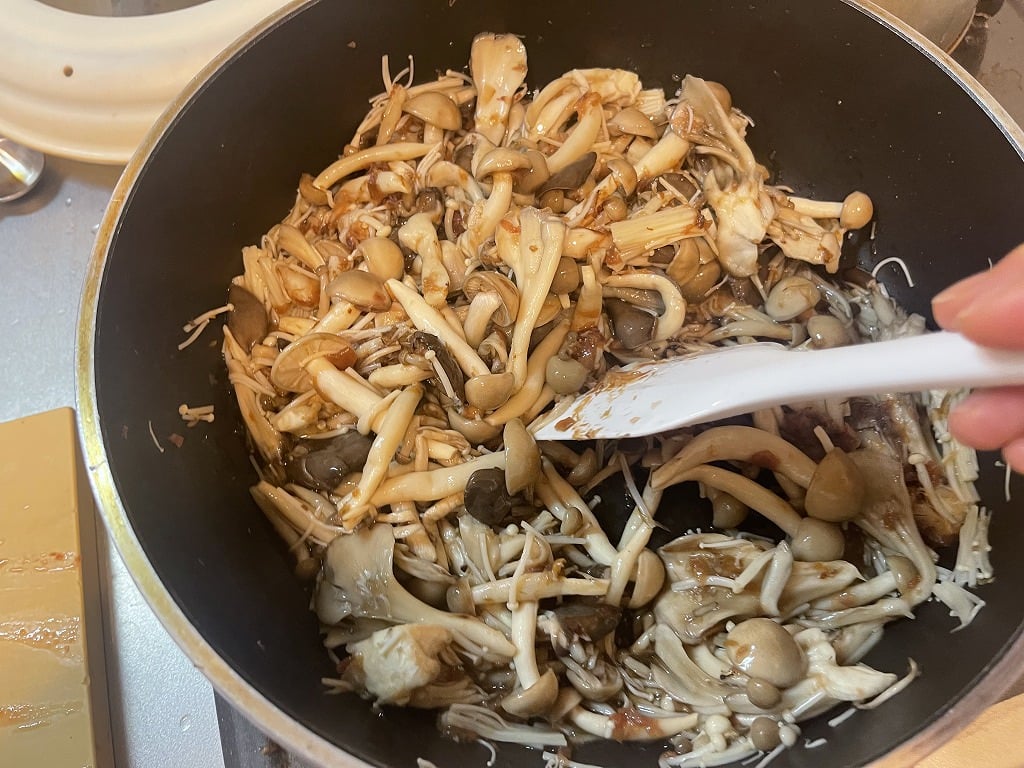

68〜10分ほど経ち、充分に蒸気が出て、きのこの香りが立ったら、砂糖を加え、底からかき混ぜて全体になじませて、

ゆっくりと加熱することで、きのこの旨味がより引き出されます。

step

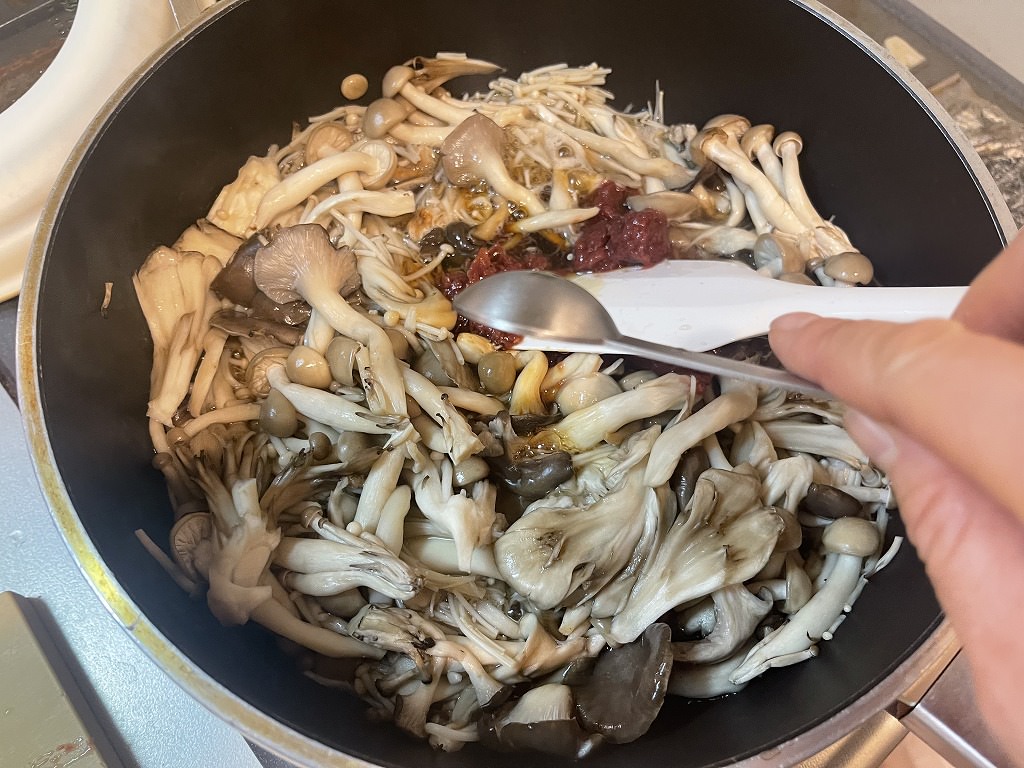

7梅肉、しょうゆを加えて、さらによくかき混ぜてなじませながら、全体が煮立つまで1~2分ほど加熱します。

step

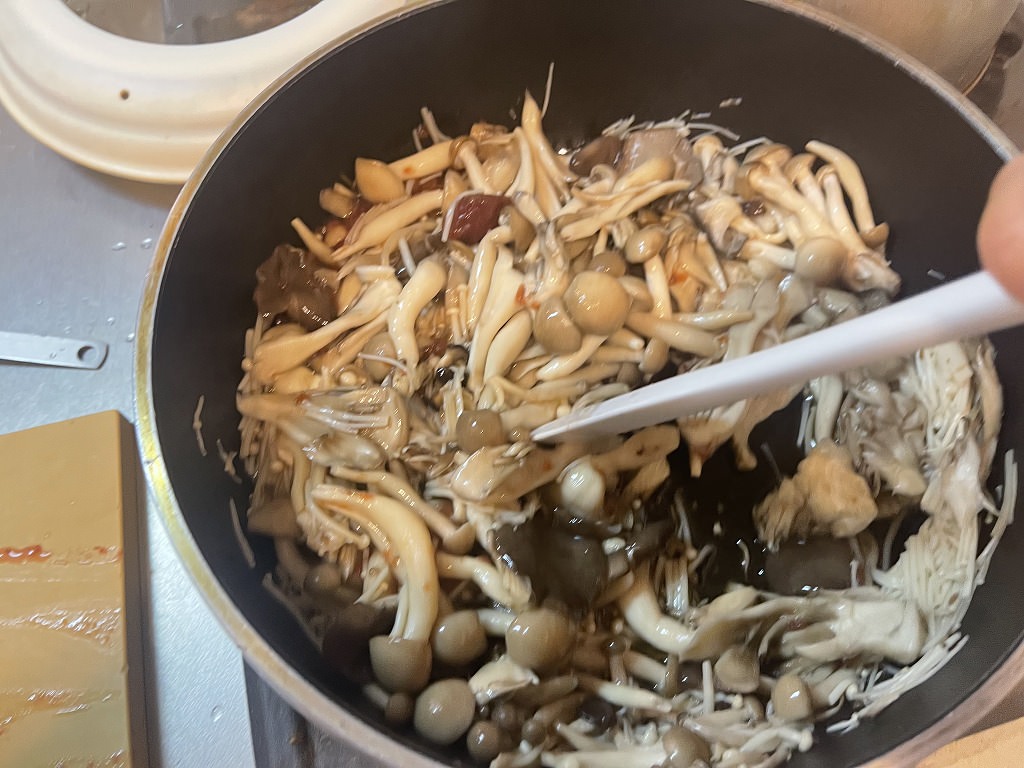

8火を止め、かつお節を加え、底から全体をよくかき混ぜます。

step

9保存の際は、

粗熱を取ってから、充分に消毒した保存容器に入れて、冷蔵庫で保存しましょう。

きのこの旨味について

このレシピでは、きのこの旨味をできるだけ引き出すようにしています。上記手順でご説明出来ていない内容を補足いたします。

なぜ、きのこは3種類以上を使う?

旨味は、旨味の素になる物質があり、その要となるのが、グルタミン酸というアミノ酸の一種、そして、核酸成分の一種であるイノシン酸とグアニル酸があります。

グルタミン酸は植物性の食材、イノシン酸は動物性の食材、グアニル酸はきのこ類、特に干し椎茸に多く含まれています。

きのこ類の旨味は、このグアニル酸やグルタミン酸が主成分になっており、きのこの種類によって、含まれる旨味が違います。

旨味は単独で使うよりも、色々な旨味成分を足すことで相乗効果を発揮すること、また、きのこ類の味は淡泊ですので、きのこの歯ごたえや肉厚の違いを組み合わせることで、よりおいしさを感じることが出来るように、3種類以上を使っています。

なぜ、きのこは水で洗わない?

きのこ類は水分を含みやすいので、水洗いをすると水気を吸ってしまい、風味が落ちてしまうためです。

流通しているきのこ類は、基本的に無農薬栽培であること、汚れを気にする必要はない状態で栽培・出荷されていますので、石突きの部分を切り落とすだけで使えます。

ただ、どうしても汚れが気になる、山で採ってきた、という場合は、次のように対応すると良いです。

・かさをポンポンと軽くたたいて、内側のひだのゴミなどを落とす

・固く絞ったふきんで表面を拭く

なぜ、きのこは手で裂く?

上記の手順では、石づきを取る際や、大きさをそろえる際に包丁を使用していますが、できるだけ、きのこを手で裂くようにしています。

これは、手で裂くことにより、裂いた断面がいびつになって、表面積が増えることにより、味が染み込みやすくなるためです。

しいたけやマッシュルームも、手で裂くほうが味は染み込みやすいですので、形や大きさの不ぞろいを気にしないのであれば、ぜひ、手で裂いてみましょう。

なぜ、きのこにはゆっくりと火を通す?

きのこの旨味が生まれる仕組みを簡単にご説明します。

きのこは、加熱することできのこの細胞が死んでしまうと、きのこの細胞に含まれている核酸成分が、同じくきのこの細胞に含まれている酵素によって分解されて旨味成分に変わり、ここで旨味成分が生まれます。

ところが、きのこには、きのこの旨味を作る酵素だけではなく、旨味を壊してしまう酵素があります。

旨味を作る酵素は、加熱によって働き出すのですが、80℃を超えるあたりになると働かなくなります。

それに対し、旨味を壊す酵素は、温度が60℃を超えると働かなくなります。

ということは、加熱していくと、旨味を壊す酵素が先に働かなくなるので、70℃くらいになると、旨味を作る酵素はまだ働いているので、その温度で旨味が増える、というわけです。

ですので、このレシピでは、きのこを、ゆっくりと弱めの中火で温め、ゆっくりと加熱することで、旨味を出来るだけ増やそうとしているわけです。

今回ご紹介したレシピに限らず、きのこの旨味を楽しむメニューを作る際には、もしこれまで、いきなり熱湯やよく熱したフライパンや油にきのこを入れたり、ワット数の高い電子レンジで一気に加熱調理していた場合は、ぜひ、今回ご紹介した「弱火ゆっくり加熱」を、お試しくださいませ。きのこの旨味が、とても引き出されますよ。

きのこは冷凍して使うと、さらに旨味が出ます

泳いでいるイワシやカツオ、海の中に生えている昆布から出汁が出て海の水がおいしくなる……ということはありませんよね。

先述の、「旨味を作る酵素」など、細胞に含まれているさまざまな酵素は、細胞が生きている、つまり生物や植物として生きている間は活動せず、細胞が死んだ時点で酵素が活動を始めます。

干し椎茸、昆布、かつお節は、干して乾燥させ、細胞を死なせることによって、酵素が活動できるようにしているわけです。

生のきのこは、まだ生きていますので、加熱することで細胞が少しずつ死ぬ=少しずつ酵素が活動を始めて旨味を増やしていきます。その分の旨味しか増えません。

でも、きのこを冷凍することで細胞を死なせておくことで、冷凍したきのこを煮ると、すぐにきのこ全体の旨味を作る酵素が働き始めますので、生のきのこを調理するより、旨味成分が多くなる、というわけです。

きのこ類は、安売りの際に多めに購入して、石づきを取り、ほぐした状態で冷凍しておき、そして解凍せず使い、水や冷たいフライパンの段階からゆっくりと加熱していくことで、旨味成分がとても多くなります。

ただ、旨味は出るのですが、酵素は、旨味成分に関わるものだけではありませんので、独特の苦味が出たりすることもあります。

また、細胞にダメージを与えるわけですから、せっかくの歯ごたえがなくなってしまう……、ということもあります。

私が試した中では、次のような結果になっています。ご参考になれば幸いです。

| きのこの種類 | 旨味 | 歯ごたえ |

|---|---|---|

| えのきだけ | ○旨味と香りが増える | ×しなしな |

| ぶなしめじ | ○旨味と香りが増える | ×硬さがなくなる |

| まいたけ | △旨味と香りが増えるが、苦味が出る | ○変化が気にならない |

| しいたけ | ○旨味と香りが増える | ○変化が気にならない |

| エリンギ | ○旨味と香りが増える | ×歯ごたえがなくなる |

| なめこ | ○旨味と香りが増える | ○変化が気にならない |

| マッシュルーム | ○旨味と香りが増える | ○変化が気にならない |

スポンサーリンク

作り置きのコツ・ポイント

- きのこの旨味を引き出し、味をよくなじませるため、きのこは水で洗わず、できるだけ手で裂き、ゆっくりと加熱しましょう。

- 保存の際は、粗熱を取ってから、充分に消毒した容器に入れて、冷蔵庫で保存しましょう。

アレンジのヒント

- いただく際にかけておいしい具材:大葉千切り/焼きのり/いりごま

- 冷奴にかけても。

- パスタや、そうめんにかけても。

- お茶漬けの具材にも。

- お弁当に詰める際は、水気をよく切ってから詰めましょう。

梅干しの漬け方はこちら

-

-

梅干しの作り方

今回は、梅干しの作り方をご紹介します。 2015年は東京で初めての夏を迎えたこともあり、東京の自宅でいただくための梅干し ...

続きを見る

おすすめ食材、ツール

しょうゆはここ2年ほどで、「ヤマサ醤油 鮮度生活 特選丸大豆しょうゆ」に落ち着きました。使い終わりまでずっとしょうゆの色が、おろしたての淡く赤い色、旨味と香りを保つのが、とてもうれしいです。

きのこのレシピはこちらもどうぞ

-

-

【野菜ひとつ】えのきのおかか和え

2023/10/24

今日は、えのきのレシピをご紹介します。 かつお節の旨味と、ごはんによく合うしょうゆ味、シャキシャキとした歯ざわりで、えの ...

-

-

きのこの和風スープ

2023/8/31

今日は、きのこのレシピをご紹介します。 たっぷりのきのこで作る、食べる和風スープです。いろいろなきのこの食感と出汁の旨味 ...

-

-

【野菜ひとつ】めんつゆしめじ

2023/8/2

今日は、しめじのレシピをご紹介します。 しめじをめんつゆで蒸し煮にして、旨味をたっぷりと引き出して、ごはんによく合う甘辛 ...

-

-

めんつゆで きのこの焼きびたし

2023/7/6

今日は、きのこのレシピをご紹介します。 いろいろなきのこの食感と、じゅわっと広がるコクと旨味を堪能できる、ヘルシーでジュ ...

-

-

きのこのめんつゆ煮びたし

2023/6/28

今日は、きのこのレシピをご紹介します。 めんつゆで作る、きのこの煮びたしです。きのこの旨味たっぷり、つゆごといただける、 ...